ユニーク&エキサイティング研究探訪

No.11 ホタル発光系材料の研究

多色化を実現し、生体深部を観測可能にする赤色長波長発光試薬を事業化へ

情報理工学研究科 先進理工学専攻

牧 昌次郎 助教

情報理工学研究科先進理工学専攻・牧昌次郎助教らの開発した赤色長波長のホタル発光系材料が、今春いよいよ工業化される。これは、ライフサイエンス(生命科学)など様々な研究分野で、現象を可視化する標識材料として幅広く使われている“ホタル発光系試薬”の材料になるもの。今回事業化されるのは発光波長675nmという、天然ホタルのそれ(560nm)よりもずっと長波長領域で発光する材料である。波長の長い光は透過性がよく、生体深部を可視化できるため、長波長領域の発光材料が望まれていた。牧助教らはユニークな手法で長波長発光材料を開発した。

ホタル発光とは

牧助教らがホタル発光系材料の研究に取り組み始めたのは数年前から。この分野の研究では後発組に当たるが、ホタル系発光材料を化学合成で作り、しかも(1)多色化すること、および(2)高輝度化すること、を主な目標に研究してきた。

ホタル生物発光は、ルシフェリンという発光物質(発光基質という)がルシフェラーゼという酵素(タンパク質)の働きで活性化(励起)され、それが定常(基底)状態に戻る時に、起こる(より詳しくは囲み記事「ホタル発光の仕組み」参照)。この発光のメカニズムは、分子レベルで解明されており、天然ホタルと同じ分子構造を持つ基質(天然ホタル系)が化学合成され、標識材料として広範に使われている。

しかし、この天然ホタル系の基質は、高価で、天然のホタル発光酵素を利用する限り発光色が黄緑色に限られる。そこで牧助教らは、天然ホタル系とは異なる構造の人工的な基質(基質アナログという)の開発と、その多色化、高輝度化に取り組んできた。

発光基質を変えることで多色発光を実現

- 写真1:技術で作った赤橙色と黄緑色の“ホタルの光”

- 図1:発光スペクトル

- (新しいウィンドウが開きます)拡大図(GIF:27KB)

ホタルの発光色を変えるには原理的に二つのアプローチがあるという。一つは、酵素(ルシフェラーゼ)を変える方法、もうひとつは基質(ルシフェリン)を変える方法だ。

このうち、前者の酵素を変える方法は歴史が長い。酵素はタンパク質なので、遺伝子組み換えの手法で作る。これまでおびただしい数の変異酵素が作られてきており、すでに市販されている多色発光試薬もある。しかし、この手法では、系統的に発光色を制御できないという。また、長波長化も630nm程度までだった。

一方、基質を変える手法は発光酵素の取り組みに比して、検討例は大変少ない。牧助教らが取り組んだのはこの基質を変える手法だ。

ホタル発光の発光体は基質の酸化体である。酵素は基質を化学反応させて、発光に必要なエネルギーを作り、効率よく発光させる“環境”に相当する。酵素を変えて色を変える方法は「発光環境を変えて色を変える」間接的な手法で、基質を変える方法は「発光体を変えて色を変える」直接的な方法といえる。酵素を変えるのは遺伝子組み換えなどバイオ技術で、一方、基質を変えるのは化学的な合成技術だ。

写真1は、牧助教らが開発した発光基質を変えた材料(基質アナログ:独自に開発)による赤橙色と黄緑色のホタル系発光の例だ。どちらも人工的に合成した材料(基質アナログ)で、酵素は市販の変異酵素を使っている。赤橙色の発光は波長が約610nm、左の黄緑色の発光は天然ホタルと同じ約560nmの波長だ。基質も酵素も人工材料を用いた完全人工系で目視できるホタル生物発光系は、世界的にもほとんどなく、この写真は貴重なデータだという。

しかし、この赤橙色写真は残念ながら今回事業化される675nmの発光ではない。675nmの材料は今のところ輝度が低く、人間の目ではもはや見えにくいほど長波長であり、発光を直接目で見ることはできないという。しかし、図1のように、発光スペクトル・データでは675nm近辺に発光ピークがあるのが確認できる。生体深部の観察などライフサイエンス分野への応用の場合は、肉眼で目視確認するわけではなく、高感度の光検出器を使うので、実用上問題ないという。

基質の骨格を変えてRGB3原色を実現

-

-

- (a)牧助教らが開発した多色発光ルシフェリンの一般式。R1、R2、R3はそれぞれ独立にHまたはCnH2n-1(n=1~3、n=1ならメチル、2ならエチル…)、nは0、1、2、3。

-

- (b)680nmの赤色発光ルシフェリンの構造。上記一般式のR1、R2がメチル、n=2の場合。

-

- (c)n=1の場合。天然のルシフェリンとほぼ同じ565nmの黄緑色で発光する。

-

- (d)n=0の場合。445nmの青色発光するルシフェリンの構造。

-

- 図2:多色発光材料(基質アナログ)の構造

図2(b)が波長675nmの赤色発光ルシフェリンの化学構造(ジメチルアニリン誘導体)である。同図(a)が、開発した人工基質の一般構造だ。囲み記事「ホタル発光の仕組み」中の、天然ホタルのルシフェリンと構造を比較してほしい。骨格が簡易になり、天然ルシフェリンのフェノール型(ベンゼン環に-OH基がついた構造)がジメチルアニリン型(同-NMe2がついた構造)になっているのが特徴。この構造でオレフィン鎖単位の長さ(図2のn)を変えることにより、発光波長を変えられるというのが、牧助教らの発明の骨子だ。この構造の基質は、天然ホタル系の基質よりも、容易かつ安価に製造できる可能性があるという。同図のように、青(445nm)、黄緑(565nm)、赤(675nm)の3色の発光を実現できるほか、化学構造を適宜デザインすることでその中間色も実現できる。これまでの定説では「ホタル生物発光系が“光る”ためにはフェノレートアニオン構造になることが必要」とされてきたが、牧助教らが開発したこの基質アナログは相当する部分がジメチルアミノ基なので“アニオン”(陰イオン)にならない。既成概念にとらわれない開発アイディアが功を奏したという。

輝度を天然ホタルのそれよりも2桁高める

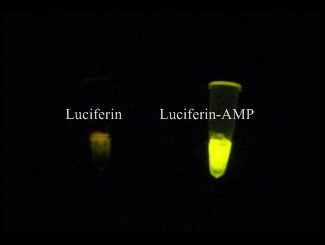

- 写真2:天然ホタルの発光(左)とそれを高輝度化したもの(右)

牧助教らは、さらに発光の高輝度化にも取り組んでいる。写真2の左は天然ホタル系の発光、右は高輝度化した材料の発光である。高輝度化材料は天然系よりも2桁以上高輝度発光可能だという。

発光を高輝度化させる着想もユニークだ。別掲「ホタル発光の仕組み」にあるように、発光は2段階で起こる。最初は基質が酵素の働きでATP(アデノシン三リン酸)と反応し、中間体であるルシフェリンーAMP(アデノシン一リン酸)になる。次の段階でこの中間体が酵素の働きで酸化され、励起状態になる。牧助教らは、この2段階反応のうち、前半のプロセスが遅い反応であることを突き止めた。従来はこの前段部分が早い反応と考えられていたという。ここでも定説を覆したことになる。

この遅い部分の反応を加速してやれば、単位時間あたり反応量が増えるので、発光は急激に起き、見かけの輝度が上がると考えた訳である。そこで前段の反応をホタル発光酵素に拠らず、化学合成的にルシフェリンーAMPを作って、後段だけにホタル発光のプロセスを採用することで高輝度化に成功した。この手法だと発光は急激に立ちあがり高輝度となるが、長くは続かない。そこでピロリン酸を加えることで高輝度発光を持続させるようにしているという。

この高輝度材料は、たとえば(前段のATPとの反応をスキップしているので)ATPの検出用試薬などには使えないが、輝度が高く安価にできるので、より広範な応用が考えられる。たとえば開封すると酸化反応が起こり発光して確かに密閉されていたことがわかるような使い方などが考えられるが、不安定な化合物のため、この高輝度材料の実用化には至っていない。

化学材料として本学最初の事業化

ともあれ、675nm発光材料の工業化が始まる。今春から名古屋の黒金化成(名古屋市中区)が製造し、生体試薬では国内最大手の和光純薬工業(大阪市中央区)が試験販売する予定である。実現すれば電通大発の化学技術が工業化される初のケースになる。生体とのコミュニケーション・ツールが生まれることになり、まさに“総合コミュニケーション科学”の好例になりそうだ。

高輝度化材料を工業化するには、まだ開発努力が要るという。このためにはさらに開発費も必要だ。牧助教らは開発パートナーを探しつつ、長波長化でも675nmの次の目標である700nmを超える材料開発に取り組んでいる。

- プロフィール

-

1994年慶応大学理工学研究科化学専攻博士課程修了後、帝京大学薬学部助手を経て、1996年から電通大に赴任した気鋭の有機合成化学者。

「知っていることとできることは違う」、「知らなくてもできることはある」という考えの人。「(理論や理屈が)わかっていればできる」その裏返しの「わからなければできない」という考え方を嫌う。理論や理屈はわからなくても、実現したいことを愚直に実現する。そのためにアイディアを出すのが工学だ、と言う。それだけに知識偏重気味の最近の大学教育に懸念を示す。もちろん知識・経験不要論を唱えているわけではなく、「誰もできなかったことを実現する」には知識や定説よりも“発想力”が不可欠、ということだろう。

ホタル発光の研究は後発だが、それまでの定説にとらわれずに、独創的な発想力で多色化と高輝度化に成功した。

研究成果の事業化に並々ならぬ意欲を持つ。企業と真面目にお付き合いしたいという。自分の研究成果を事業化するために自ら企業に“営業”に回っている。気さくで腰の低い、学者らしからぬ人だ。

- 写真1:技術で作った赤橙色と黄緑色の“ホタルの光”

左の黄色い発光は天然のホタルと同じ色(発光波長)のもの。右の赤橙色の発光は天然のホタルとは違う化学構造のルシフェリン(基質アナログ=天然ホタルのルシフェリンとは似て非なる構造だが、ルシフェラーゼはこれを発光基質と認識する)の発光(波長約610nm)。右の赤橙色では発光基質アナログは牧助教らが新規化合物を独自に作成、発光酵素は遺伝子組み換えした市販品を使用。どちらの発光も本文中に紹介した輝度向上技術で輝度を2桁以上向上させたもの。暗室の中で普通のデジカメで撮影した。 - 写真2:天然ホタルの発光(左)とそれを高輝度化したもの(右)

どちらも天然ホタルと同じ560nmの黄緑色の発光だが、右は高輝度化で2桁輝度を向上させた例。 - 図1:今回事業化する675nm発光基質の発光スペクトル特性。

670nm~680nm付近に発光ピークが観測されている。 - 図2:牧助教らが開発した多色発光材料の構造。

天然ホタルのルシフェリン(囲み記事「ホタル発光の仕組み」中の図Aの[1]参照)の骨格をジメチルアニリン誘導体に改変したことがブレイクスルーだという。「n」で表されるオレフィン鎖の長さを変えることにより、発光波長を変え、RGB発光できる(特開2009-184932参照)。

- 図A:ホタル発光の仕組み

- (新しいウィンドウが開きます)拡大図(GIF:20KB)

- 囲み記事:

ホタル発光の仕組み -

ホタルの発光は発光物質(ルシフェリン)に発光酵素(ルシフェラーゼ)が作用し、空気中の酸素を使って酸化反応することで発光する。

より詳しくは、図Aのように発光は2段階のプロセスを経る。まずルシフェリン[1](発光基質という。基質とは酵素の作用を受けて化学反応を起こす物質をいう)が、発光酵素ルシフェラーゼとMgイオンを触媒として、ATP(アデノシン三リン酸=adenosine tri phosphate)と基質が反応して、ATPからピロリン酸(PPi)が抜け、AMP(アデノシン一リン酸=adenosine mono phosphate)がルシフェリンの持つカルボキシル基(COOH)に結合し、ルシフェリンAMP中間体[2]に変化する。なお、ATP(アデノシン三リン酸)は地球上のすべての生物のエネルギー源として存在する化学物質で、生命活動があるところには必ず存在する。

反応の後段では、このルシフェリンAMP中間体[2]が、酸素とルシフェラーゼと反応して、最終的に励起状態のオキシルシフェリン[3]になる。このオキシルシフェリンが励起状態から安定状態(基底状態)に戻る時、光を出す。

(2011年4月)