ユニーク&エキサイティング研究探訪

【No.15】 2012年8月 掲載

遊び心をふんだんに取り入れた2.5次元/3次元ディスプレイ

仮想現実感の国際学会で優秀賞をダブル受賞

小池 英樹 教授

情報システム学研究科 情報メディアシステム学専攻

情報システム学研究科情報メディアシステム学専攻の小池英樹教授を中心とする研究グループは、フランスのラバル市で開催された仮想現実感の国際学会「The 14th International Exhibition and Conference on Virtual Reality and Converging Technologies (Laval Virtual 2012)」で、優秀賞を2部門で受賞するという快挙を成し遂げました。

- (新しいウィンドウが開きます)小池研究室サイト

Laval Virtual 2012では最優秀作品1点と部門別の優秀作品10点を選出しており、小池教授らの研究グループは「Industrial Design and Simulation部門」と「3D Games and Entertainment部門」で優秀賞を受賞しました。同じ研究グループが優秀賞を2部門で受賞したのは、小池教授らの研究グループだけです。

- (新しいウィンドウが開きます)Laval Virtual 2012:2012年の受賞者

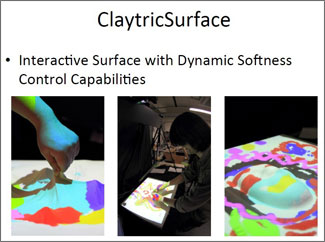

「Industrial Design and Simulation部門」の優秀賞を受賞したのは「ClaytricSurface(クレイトリックサーフェイス)」と呼ぶ作品で、平らに広げた粘土状の材料をこねて立体を作り、絵の具のように色を塗って遊べるディスプレイです。

「3D Games and Entertainment部門」の優秀賞を受賞したのは「SplashDisplay(スプラッシュディスプレイ)」と呼ぶ作品です。箱に発泡ビーズをしきつめたディスプレイで、発泡ビーズの様々な動きと同期して色彩豊かな映像を表示することで、動きのある立体的な情景を作り出しています。

それでは、各作品の概要を順番にご紹介しましょう。

粘土の硬さを自在に変更可能

まず「ClaytricSurface(クレイトリックサーフェイス)」です。この作品がどのようなものかは、動画共有サイト「YouTube」に説明動画がありますので、それをご参照いただけると分かりやすいでしょう。

- YouTube 大学院オープンラボ 小池・野嶋・佐藤研究室-可変なディスプレイ

この作品は、平らな面が粘土のようになっており、粘土をこねて人間の鼻やヒトデのような立体的な造形を作り、それから、ペイント・ツール(色塗りツール)を呼び出して色を塗れます。人間の顔を模った型を使って直接、型を抜くこともできます。ここで重要なのは、粘土をこねている途中で、粘土の硬さを変えていることです。硬さを自由に変えられる粘土は、過去に存在しなかったユニークな材料と言えるでしょう。

-

- 「ClaytricSurface(クレイトリックサーフェイス)」を使っているところ

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:87KB)

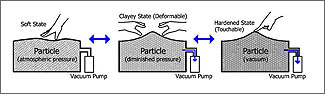

粘土のような材料を作り出しているのは、直径が1ミリと小さな発泡ビーズです。縦50センチ×横33センチ×深さ5センチほどの箱に発泡ビーズをしきつめ、表面をカバーで覆います。発泡ビーズのかたまりはちょうど、密封されたような状態になっています。この状態ですと表面のカバーは柔らかく、手でこねることでいろいろな形を簡単に作れます。しかし、あまりに柔らかすぎて、造形しても簡単に崩れてしまいます。

ここで発泡ビーズのかたまりから、ポンプで空気を抜きます。空気が抜かれると発泡ビーズはぎゅっと集まり、表面のカバーが硬くなります。空気の抜きかげんによって、表面のカバー、つまり「粘土」の硬さを自由に変えられます。空気をある程度抜いていくと、造形がしやすい適度な柔らかさになります。さらに空気を抜くと、さわっても形が崩れないような硬さに変化します。

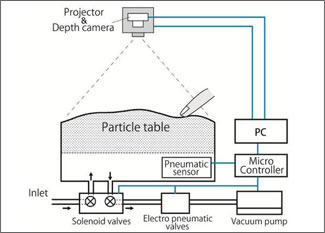

色塗りは、カメラとプロジェクタ(投射器)の組み合わせで実現しています。手の指を表面カバーの上方数センチのところに置くと、指の位置をカメラが検知します。検出した指の位置に合わせてプロジェクタが光を表面カバーに投射します。すると、絵の具で色を塗ったかのように見えます。

-

- 「ClaytricSurface」の基本原理。左は空気を抜かない状態。表面はとても柔らかい。中央は空気をある程度、抜いた状態。表面が硬くなり、粘土のように造形ができるようになる。右は空気をさらに抜いた状態。表面はとても硬く、さわっても変形しない

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:86KB)

-

- 「ClaytricSurface」の全体構成。発泡ビーズの硬さを圧力センサー(pneumatic sensor)と真空ポンプ(vacuum pump)で制御する。上方にはカメラとプロジェクタ(投射器)が固定してある。手の指の位置をカメラで検知し、プロジェクタで色彩を投影する

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:65KB)

水しぶきのような美しさを表現

もう一つの作品である「SplashDisplay(スプラッシュディスプレイ)」も、動画共有サイト「YouTube」に説明動画があります。

- YouTube 大学院オープンラボ 小池・野嶋・佐藤研究室-Splash Display

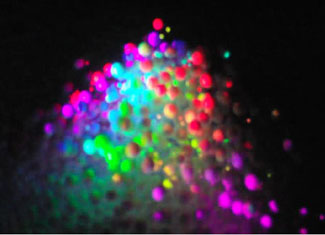

「スプラッシュ(Splash)」とは、水が飛び散る様子を表現した擬音です。例えば、イルカやトビウオなどの海の生き物が海水をはね上げてジャンプしながら進む様子を表現するときに使われます。小池教授らの研究グループが考案した3次元ディスプレイ「SplashDisplay」はその名前の通り、水しぶきのような美しい情景を再現してくれます。

-

- 七色に輝く水しぶきを表現する「SplashDisplay(スプラッシュディスプレイ)」

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:39KB)

実は、水しぶきの正体は発泡ビーズです。発泡ビーズを空気の力によって垂直に噴き上がらせ、噴き上がった発泡ビーズにプロジェクタで光を照射することで、美しく、かつ、ダイナミックな情景を作りだしています。

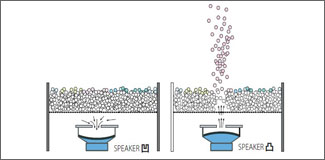

「SplashDisplay(スプラッシュディスプレイ)」の基本的な構造は、以下のようになっています。まず、箱の内側に平らにネット(網)を張り、ネットの上に発泡ビーズを敷き詰めます。箱の大きさは90センチ×60センチ、発泡ビーズを敷き詰めた厚みは7センチ、発泡ビーズの直径は0.5センチです。そしてネットの下に、オーディオ・スピーカを配置します。スピーカの直径は26センチです。スピーカの上には厚さ0.5センチの板を敷きます。板の真ん中には直径5センチの穴が開いています。

スピーカを鳴らすと、空気が振動します。振動した空気が板の穴を通じて発泡ビーズに当たり、発泡ビーズが動きます。ここで、10ヘルツ(10ヘルツとは、1秒間に10回、振動するという意味です)の音を鳴らすと、発泡ビーズが噴水のように、垂直に噴き上がります。なお10ヘルツの音とは、人間の耳には聞こえないような、低い周波数の音です。また周波数を変えることで、発泡ビーズが盛り上がったように見せることもできます。

スピーカは水平方向に移動できるようになっています。90センチ×60センチの範囲内の好きな場所で発泡ビーズを盛り上げたり、噴き上げたりできますし、盛り上げながら移動させたりすることも可能です。

-

- 「SplashDisplay」の基本的な構造。発泡ビーズを敷き詰め、スピーカの空気振動によって発泡ビーズを噴き上げる

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:43KB)

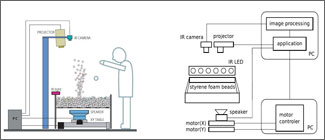

「SplashDisplay(スプラッシュディスプレイ)」の全体な構造は、上記の仕組みに、赤外線の発光ダイオード(LED)と赤外線カメラ、プロジェクタを取り付けたものになっています。赤外線LEDは水平にアレイ状に取り付けてあります。赤外線はちょうど、発泡ビーズの表面のすぐ上を水平に通過するようになっています。赤外線カメラとプロジェクタは、発泡ビーズの真上に人間の背丈ほどの高さで取り付けてあります。

ここで発泡ビーズに対して外部から物体を投げ込むと、物体によって赤外線が散乱します。散乱光の位置を赤外線カメラで瞬時に把握し、プロジェクタで効果的なフルカラー映像を照射することで、相互作用するディスプレイを実現しています。

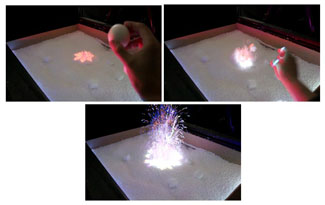

この赤外線検知の仕組みを利用して外部と相互作用する機能を使い、簡単なゲームをして遊んでもらうことができるようになっています。例えば、発泡ビーズを盛り上げながら移動させます。盛り上がりの部分には光を照射して見えやすくします。そこに小さなボールを投げ入れます。ボールが上手く盛り上がりの部分にヒットすると、発泡ビーズが爆発するように噴き上がり、同時に、プロジェクタが照射する映像が切り換わって「当たり」を演出する華々しいものになります。

-

- 「SplashDisplay」の全体。左図は全体の構造。右図はソフトウェアのアーキテクチャ

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:70KB)

-

- 「SplashDisplay」を利用したゲームの例。左上は目標がプロジェクタの光によって示されているところ。発泡ビーズが盛り上がっている。右上はボールを投げ入れた瞬間。下はボールが目標に当たったことを演出しているところ。発泡ビーズが噴き上がっている

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:54KB)

未来のディスプレイは人間と空間で相互作用する

「ClaytricSurface(クレイトリックサーフェイス)」と「SplashDisplay(スプラッシュディスプレイ)」はいずれも、人間とディスプレイがインタラクティブ(相互)に作用しています。最近のスマートフォンやメディアタブレットなどではグラフィカルなヒューマン・インタフェースが盛んですが、小池教授らの研究グループは、そのずっと先を見ています。ここでご紹介した作品には、2.5次元/3次元空間で人間と相互作用したり、硬さを自在に変更できたり、飛び出した部分だけに映像を映し込んだりといった新しい試みがふんだんに盛り込まれています。

大切なのは、これらの作品では仮想現実(バーチャル・リアリティ)と現実がうまく融合していることです。バーチャルだけではなく、リアルだけでもない。バーチャルとリアルが境目なく結合した環境が、未来の社会なのだと気付かされます。

(取材・文:広報センター 福田 昭)