ユニーク&エキサイティング研究探訪

【No.18】 2012年10月 掲載

物体の輪郭を視覚で知覚する機能を脳が獲得する時期を知る

特殊な環境で飼育したマウスでニューロンの活動を観察

田中 繁 特任教授

総合コミュニケーション科学推進室

総合コミュニケーション科学推進室の田中繁特任教授と独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究センターは共同で、物体の輪郭を視覚で認識する機能を脳が獲得する時期を、マウスを使って初めて明らかにしました。ヒトの脳が、知覚や認知などの機能を獲得する仕組みの解明につながる、重要な研究成果です。

海外駐在で子供が現地語を速やかに習得する理由

ヒトが知覚や認知などの機能を獲得する時期は、その機能に関わる脳内領域の神経回路が変化しやすい時期だとされています。この時期を「臨界期(りんかいき)」といいます。臨界期は脳の機能によって違い、視覚機能の臨界期はヒトで7歳から9歳までとされています。

また言語の基本的な機能の臨界期は10歳前後までといわれています。海外に長期にわたって駐在した家族の子供が、現地の語学を大人よりも速やかに習得することはよく知られています。興味深いのは、10歳前後まで現地に駐在した子供は日本に戻っても現地語を習得したままでいるのに対し、6歳前後で日本に戻った子供は現地語を忘れてしまうという現象が見られることです。これは10歳前後までは神経回路が変化しやすいので、日本に戻った後に言語機能をつかさどる神経回路が再構成されてしまい、現地語を忘れるのだと解釈されています。つまり、臨界期では覚えるのも早いが忘れるのも早いということです。

脳の活動部位と局所的な輪郭線の傾きが対応する

視覚機能を獲得する仕組みの解明には、ほ乳類をしばしば利用します。物体の輪郭線の傾き(方位)を知覚する機能の実験には、ネコがよく使われてきました。理研における田中特任教授の研究チームも主に、仔ネコを使って輪郭方位の知覚に関する実験を実施していました。

このような実験では、動物に呈示する視覚刺激として縞模様を使います。特定の方位の縞模様を認識すると、大脳皮質の後頭葉にある「第一次視覚野(だいいちじしかくや)」と呼ばれる領域の特定の神経細胞(ニューロン)群が反応することが知られているからです。田中特任教授らは、仔ネコにある方位の縞模様を1週間見続けさせると、縞模様の視覚経験前にその方位に選択的に反応していたニューロン群の活動が活発になるだけではなく、他の方位に反応していたニューロン群もその方位に選択的に反応するようになることを発見しています。

ネコとマウスの違い

ネコを使った実験の弱点は、遺伝子操作が不可能である点です。そこで田中特任教授らが注目したのがマウスです。マウスは親になるまでの期間がネコに比べると短いので、特定の遺伝子を操作した動物をつくることが容易です。ただし、マウスはネコに比べると身体が小さいので、実験そのものは難しくなります。

特殊な眼鏡によって常に縞模様を見させる

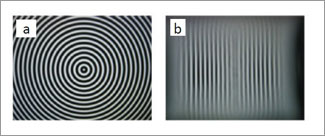

- シリンダー・レンズの眼鏡を装着したときの見え方(同心円状のパターンaは、シリンダー・レンズを通して見ると、一定の方位に傾いた縞模様bになる)

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:29KB)

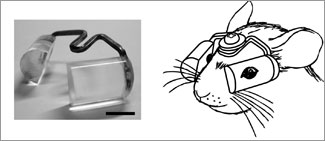

- マウス用に開発したシリンダー・レンズの眼鏡(左)と、マウスに眼鏡をかけた様子

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:49KB)

ネコの方位知覚の実験における最も重要な事柄は、ネコに特定の方位の縞模様を見続けさせることでした。田中特任教授らはこのために、特殊な眼鏡をネコにかけさせました。この眼鏡はシリンダー・レンズと呼ばれるレンズを使っています。シリンダー・レンズとは円柱を削った蒲鉾型のアクリル・レンズで、このレンズを通すと見るものすべてが縞模様になってしまうのです。この眼鏡の開発は、ネコの頭部の形状だけでなくネコの習性、メンテナンスのし易さ、作り易さなどを考慮に入れなくてはならないので非常に手間のかかる作業で、1年以上の年月を要しています。

ネコ用に開発したシリンダー・レンズは、頭部の大きさや形状の違いによってマウスには使えません。そこで田中特任教授らは、ネコ用の眼鏡の作製で培った経験を活かして、マウス用の小さなシリンダー・レンズ付き眼鏡を新たに開発しました。

開発した眼鏡を幼若期のマウスに装着し、1週間飼育しました。このとき同じケージには、眼鏡を装着していない、同じ母マウスから生まれたマウスを混ぜています。眼鏡をかけていない兄弟マウスを同じケージで飼育したのは、眼鏡の有無で実験結果を比較するためです。

方位に対する反応性に関するマウスの臨界期は4週齢から7週齢

このようにして1週間飼育したマウスに対し、眼鏡を外してさまざまな方位の縞模様を見せたところ、眼鏡をかけていたマウスは眼鏡をかけていなかったマウスと違った反応を見せました。眼鏡をかけたマウスは、見せられ続けた方位の縞模様に対して選択的に反応するニューロンの数が2倍以上あったのです。

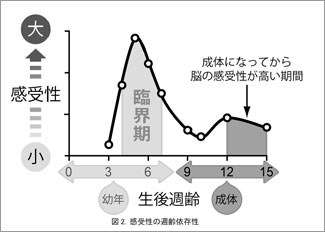

- マウスの週齢と感受性(ニューロンの反応性が経験に依存して変化する度合い)

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:76KB)

視覚刺激に反応するニューロンの総数はほぼ一定でした。これは、もともと経験しなかった方位に対して選択的に反応していたニューロンが経験した方位の縞模様に反応するように変化したことを示しています。

マウスが生まれてから、この実験によってよく反応する時期(臨界期)も田中特任教授らは見出しました。週齢でみると、視覚像の輪郭線を検出する視覚機能は4週齢から7週齢でほぼ決まることが初めて明らかになりました。この臨界期は、田中特任教授らが既に見出していたネコの方位知覚に関する臨界期とほぼ等しいこともわかりました。

ニューロンの活動を観察する方法

- 内因性光学計測によってニューロンの活動を観察した画像。上(NR)は眼鏡をかけずに育てられたマウス、下(GR)は1週間眼鏡をかけて育てられたマウス。横軸は縞模様の方位

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:72KB)

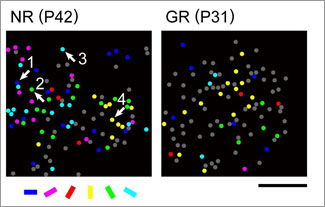

- 二光子励起カルシウム・イメージングによってニューロンの活動を観察した画像。左(NR)が眼鏡をかけずに育てられたマウス、右(GR)が眼鏡をかけて育てられたマウス

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:65KB)

ここでニューロンの活動を測定する方法について少し説明しましょう。今回の実験では二つの方法を使用しています。一つは、外部から脳に光を照射して、反射光をCCDカメラで撮影するというものです。「内因性光学計測(ないいんせいこうがくけいそく)」と呼ばれる手法です。ニューロンが活動している部位では光の散乱が増加するので、カメラが撮影した画像では暗く映ります。マウスに見せる縞模様の方位を変えると、暗い部分の場所や濃さが変わります。ニューロン群全体の様子を観察する手法です。

もう一つは、ある色素でニューロンを染色し、2個の光子で同時に励起したときに、細胞内部のカルシウム・イオンの濃度に応じて蛍光を発する「二光子励起(にこうしれいき)カルシウム・イメージング」と呼ばれる手法です。マウスに呈示する縞模様の方位を変えながら蛍光強度が変化する様子を撮影することで、1個1個のニューロンの活動が変化する様子が分かります。ただし観察できる領域はあまり広くありません。

遺伝学的な変化の調査が今後の課題

今回の研究では、マウスで遺伝学的に分子メカニズムを調べていません。特定の遺伝子を発現させないマウス(ノックアウトマウス)を使うことによって、視覚機能の発達を制御する分子メカニズムが解明されることが期待できます。またマウスと人間では多くの遺伝子が共通しているので、弱視といった人間の視覚機能に関する疾患の解明にも役立つ可能性があります。

(取材・文:広報センター 福田 昭)