ユニーク&エキサイティング研究探訪

【No.23】 2013年3月 掲載

触覚付きタッチパネルがスマートフォンの操作感を高める

透明電極と電気刺激が多彩な感触を生み出す

梶本 裕之 准教授

情報理工学研究科 総合情報学専攻

情報理工学研究科総合情報学専攻の梶本裕之准教授は、スマートフォンやメディアタブレットなどのモバイル機器のディスプレイに適した、触覚を備えるタッチパネルの研究を手掛けています。このほど、コンピュータ・グラフィックス技術およびインタラクティブ技術の国際学会「SIGGRAPH ASIA 2012」で梶本准教授は、「Emerging Technology Prize」を受賞しました。受賞対象となったのは、タッチパネル・ディスプレイ技術「Skeletouch: Transparent Electro-Tactile Display for Mobile Surfaces」です。

スマートフォンのタッチパネルが抱える弱点

スマートフォンやメディアタブレットなどのモバイル機器はふつう、透明なタッチパネルを装備しています。ユーザーはモバイル機器のディスプレイに表示された仮想的なボタンやキーボードなどを指先でタッチすることで、ディプレイと一体化したタッチパネルを操作します。

モバイル機器のタッチパネルは硬くて平らであり、ボタンやキーなどを押している感覚がありません。タッチした指先が頼りなく、押したことの確信がつかめないのです。本物のボタンやキーボードなどに比べると、操作感が良好とは言えません。

そこでタッチパネルに触覚を与えることで、操作感を改良する研究が活発になっています。ここで難しいのは、タッチパネルが透明であることと、モバイル機器向けでは非常に薄くしなければならないことです。

モバイル機器のタッチパネルに触覚を付与

現在のところ、モバイル機器向けのタッチパネルに触覚を与える技術の有力候補は、3種類あります。

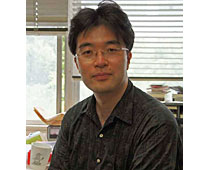

- タッチパネル全体を振動させて触覚を伝える

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:57KB)

1つは、指先の接触を検知してパネル全体を振動させる方法です。圧電アクチュエータなどを使って振動の周波数と振幅を制御することで、様々な触感を指先に与えることができます。すでにこの技術は、富士通のNTTドコモ向けスマートフォン「らくらくホン」などに採用されています。

ただし、パネル全体を振動させる方法には、空間分解能が低いという弱点があります。例えば同時に複数箇所を指先でタッチする、マルチタッチには対応できません。

-

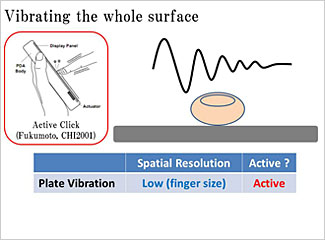

- タッチパネルを帯電させて触覚を伝える

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:71KB)

もう1つは、タッチパネルを帯電させて指先とタッチパネルの間に吸着力を持たせる方法です。吸着力を変化させることで、指先とタッチパネルの間に生じる摩擦の大きさを制御します。この技術は、実用化の可能性が高いと見込まれています。

この方法の弱点は、指先をタッチパネルの表面と平行な方向に動かしていないと、触覚が伝わらないことです。あくまで摩擦力を制御しているので、指先が停止しているときは、指先に触覚が生じません。

-

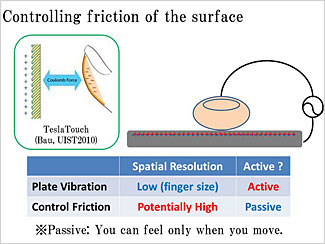

- 電気刺激によって指先に触覚を伝える

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:70kB)

最後の方法は、タッチパネルの表面に透明で小さな電極のアレイを形成し、指先に電気的な刺激を与える技術です。刺激を与えるパルスを制御することで、様々な触覚を指先に与えられます。

梶本准教授と梶本研究室が手掛けているのは、この電気刺激によって触覚を与えるタッチパネル技術です。

電気刺激によって高分解能の触覚を伝える

-

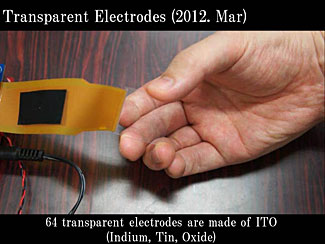

- 64個の透明電極を形成したパネル(右の掌)と電子回路(左)

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:64KB)

-

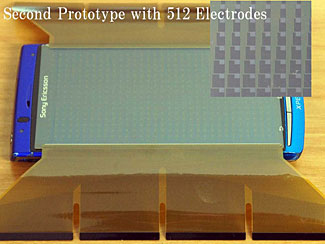

- 512個と数多くの透明電極を形成したタッチパネルを市販のスマートフォンに装着したところ

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:65KB)

電気刺激によって触覚を与えるタッチパネル技術の良いところは、空間分解能を高められることです。指先よりも高い分解能で触覚を刺激できるので、きめ細かな感触を与えられます。

梶本研究室が研究している、電気刺激で触覚を与えるタッチパネル技術は、既存の部品と製造プロセスで作れるという利点もあります。透明な電極のアレイを形成する技術は液晶パネルの製造ではごくふつうの技術を流用しています。

さらに、電極のアレイによって指先の皮膚抵抗を検出できるので、タッチセンサーの機能を兼ね備えているという特徴があります。

梶本研究室は昨年、最初のプロトタイプとして64個の透明電極を形成したパネルを試作し、動作を確認しました。そして第2世代のプロトタイプとして512個と数多くの透明電極を形成したパネルを製造し、スマートフォンのディスプレイに装着したタッチパネルを試作しました。このタッチパネルが、SIGGRAPH ASIAで「Emerging Technology Prize」を受賞した研究成果です。なお、電極の間隔は3ミリです。

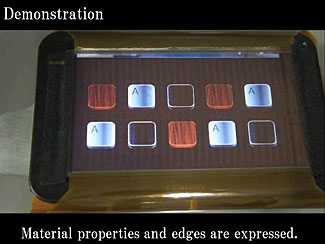

- 様々な感触の押しボタンを表示した例。左上が木製のボタン、その右隣りが金属(アルミ)製のボタン、その右隣りがゴム製のボタンに近い感触を与える

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:53KB)

セカンド・プロトタイプでは、電気刺激を制御することによって様々な触覚を与えることに成功しました。例えば仮想的な押しボタンでは、ゴムの感触、木の感触、アルミの感触を指先に与えています。それから、ギターの弦を弾くような触覚を伝えることもできています。

ただし、電気刺激で触覚を与える技術の商用化には多くの課題があります。電気刺激のためには高い電圧を必要とする、皮膚抵抗の個人差が大きいので制御が簡単ではない、指先の力に対応した刺激を与えることが難しい、などです。先は長いのですが、将来が非常に楽しみな技術であることは間違いありません。今後の展開が大いに期待できます。

(取材・文:広報センター 福田 昭)