ユニーク&エキサイティング研究探訪

【No.24】 2013年4月 掲載

枯渇する周波数資源を有効活用する無線技術

自動車間の無線通信で有効性を実証

藤井 威生 准教授

先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター(AWCC)

先端ワイヤレスコミュニケーション研究センター(AWCC)の藤井威生准教授を中心とする研究グループはこのほど、米国ネバダ州ラスベガスで開催された国際学会「IEEE CCNC 2013」において、優れた研究論文に与えられる「ベストペーパーアワード(Best Paper Award)」を受賞しました。

受賞の対象となったのは、無線の空き周波数を活用して自動車間の無線通信を実現する技術で、実際に自動車を公道で走行させて通信ネットワークの構築に成功した研究成果です。本研究は、トヨタIT開発センターおよび九州工業大学情報工学部尾家研究室と共同で実施しました。

- (新しいウィンドウが開きます)トヨタIT開発センター

- (新しいウィンドウが開きます)九州工業大学 情報工学部 電子情報工学科 尾家研究室

枯渇する周波数資源

無線通信やラジオ放送、テレビ放送などに使われている電波の周波数は、基本的には自由に使うことは許されていません。個人や法人などが好き勝手に電波を送受信すると、混信や妨害などが発生し、通信や放送などが困難になる可能性があるからです。無線通信や無線放送などでは、どの周波数をどの用途で使うか、それから送信出力はどの程度か、の周波数と電力の2点から、利用方法に規制がかけられています。そして電波を利用するためには、ごく一部の例外的な条件を除くと、免許の取得が必要です。例えば、私達が普段受信しているラジオやテレビなどの放送局はすべて、あらかじめ免許を取得しています。

電波を管理する代表的な法律である「電波法」では、周波数が3テラヘルツ(THz:テラは10の12乗)までの電波を規制対象としています。電波法に基いて総務省は、周波数を様々なサービスに割り当てています。そして現在は、ほとんどの周波数帯域が何らかの用途に割り当てられており、空いている周波数帯域はほとんどゼロに近い状況です。周波数という「資源」は枯渇しかかっている、といえます。このため、新しい無線通信サービスを始めようとしても、割り当てられる周波数帯域が不足しているという問題が顕著になってきました。

- (新しいウィンドウが開きます)総務省 電波利用ホームページ

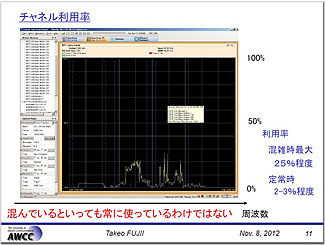

既存の周波数帯域に存在する空きスペース

- 無線通信チャネルの利用状況を測定した例

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:99KB)

ところが、割り当て済みの既存の周波数帯域は、常に混雑しているとは限らないのです。特定の周波数帯域を除くと、実際には空いていることが少なくありません。道路に例えて表現すると、仮に消防自動車専用の道路があったとしても、現実には1日の中で消防車がその道路を走行する時間はきわめて少ない、1日のほとんどは道路に自動車がまったく走っていない、という状況に似ています。

そこで考案されたのが、空いている周波数帯域を検知して、別の無線通信サービスや無線放送サービスなどが利用する技術です。ここで他のサービスが利用可能な空き周波数を「ホワイトスペース」と呼びます。ホワイトスペースとなる周波数は、場所と時間によって常に変動しています。ホワイトスペースを実際に利用するためには、空いている周波数帯域を常に検索し、通信周波数を空いている周波数に同期させなければなりません。

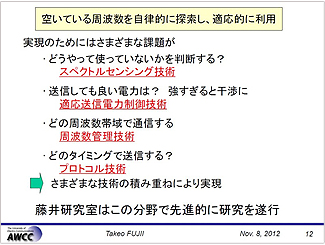

自動的に適切な周波数を選択するコグニティブ無線

- 空いている周波数を自律的に探索し、適応的に利用するために必要な技術

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:98KB)

ホワイトスペースの有効活用には、無線通信端末が周辺の電波環境を検知して自動的に適切な周波数を選択し、無線通信を実施する技術が不可欠です。この技術を「コグニティブ無線」技術と呼びます。

コグニティブ無線通信は非常に素晴らしい無線通信方式なのですが、実現のためには様々な課題を解決する必要があります。言い換えると、様々な技術の開発が欠かせません。例えば、特定の周波数帯域が空いていることを確認する技術(スペクトルセンシング技術)、送信しても干渉を与えないように電力を制御する技術(適応送信電力制御技術)、通信する周波数を動的に制御する技術(周波数管理技術)、送信のタイミングと手順を決める技術(プロトコル技術)があります。藤井准教授を中心とする研究グループ(藤井研究室)はこれらの技術の開発に、先進的に取り組んでいます。

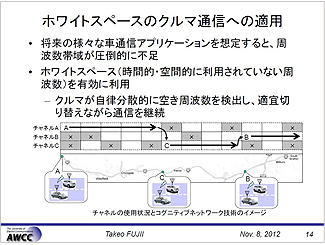

ホワイトスペースを自動車間の無線通信に活用

- ホワイトスペースを自動車間の無線通信に適用

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:111KB)

ところで、将来が期待されている新しい無線通信サービスの1つに、自動車と自動車の間で無線によって情報をやり取りする「車車間無線通信」があります。将来の普及を見据えると、車車間無線通信の周波数帯域は、不足する可能性が少なくありません。

- ホワイトスペースを活用した車車間コグニティブ無線の実証実験

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:118KB)

そこで藤井研究室とトヨタIT開発センター、九州工業大学は、ホワイトスペースを活用した車車間無線通信システムの研究を共同で進めて来ました。そしてこのほど、宮崎県美郷町の公道で実際に自動車を走行させる実証実験を実施し、ホワイトスペースとコグニティブ無線を用いた車車間無線通信ネットワークの基本的な機能を検証しました。

宮崎県美郷町は宮崎県の北部に位置しており、町の面積の92%が山林です。テレビ放送やラジオ放送、携帯電話機などの電波があまり飛び交っておらず、無線通信の実験に適しています。

- 自律的な車両ネットワークを形成

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:97KB)

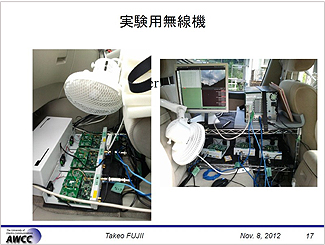

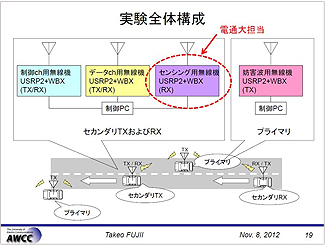

実験に使用した自動車は、無線機能の違いによって2種類を用意しました。まず、既存の無線通信サービスや無線放送サービスなどに相当する電波を送出する自動車です。これをプライマリ・ユーザーと呼びます。プライマリ・ユーザーの役割を担う自動車は無線の送信機だけを搭載しています。

それから、ホワイトスペース(空き周波数帯域)を利用して車車間通信を実施する自動車です。これをセカンダリ・ユーザーと呼びます。セカンダリ・ユーザーの役割を担う自動車は、かなり複雑な無線送受信機能を搭載しています。具体的には、センシング用無線機(受信専用)、データ・チャネル用無線機(送信と受信)、制御チャネル用無線機(送信と受信)です。この中でセンシング用無線機の開発を、藤井研究室が担当しました。

センシング用無線機は、セカンダリ・ユーザーが通信に使用している周波数帯域(チャネル)が空いている(プライマリ・ユーザーが存在しない)ことを確認する機能と、プライマリ・ユーザーが出現したときに備えて空きのチャネルを検索する機能を備えています。

ホワイトスペースを自動車間の無線通信に活用

- 実証実験の全体構成

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:87KB)

実証実験では、3台の車両(セカンダリ・ユーザー)が走行しつつ、各車両が自律的にホワイトスペースを把握し、通信チャネルを切り換えつつ車両ネットワークを構築し続けることに成功しました。先頭車両、中継車両、後方車両の3台が隊列を組んで走行し、中継車両を介した通信チャネルの確立を確認しています。3台の走行車両間で通信ネットワークを自律的に構築できたことは、大きな成果といえます。なお車両の走行速度は時速20kmから30km、車間距離は15メートルから25メートルです。

- 無線データを受信した自動車のデモ画面

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:90KB)

走行車両が2台の場合と3台の場合とでは、技術的な難しさが大きく異なります。2台では1対1の通信なので、ネットワークとはいえません。車両Aと車両Bの通信であり、通信経路は1通りだけです。

ところが3台の車両ネットワークになると、車両Aと車両B、車両Cが存在します。通信経路は直接の通信だけでも3通りあります。それから、1台の車両が通信を中継する経路が存在するので、通信経路はさらに3通りが考えられます。合計で6通りの通信経路があるのです。このため、通信システムは非常に複雑になります。

ホワイトスペースとコグニティブ無線技術を活用した車車間無線通信システムは、交通安全の確保のほか、自動隊列走行による省人化や車載インフォテインメントなどの応用が期待されています。将来が非常に楽しみな研究です。

(取材・文:広報センター 福田 昭)