ユニーク&エキサイティング研究探訪

【No.25】 2013年5月 掲載

自由度が高く、安定な次世代ネットワークを実現する制御技術

回線のトラヒック情報を効率的に収集する技術を開発

大木 英司 教授

情報理工学研究科 情報・通信工学専攻

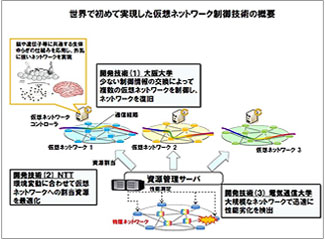

- 開発した次世代ネットワーク技術(仮想ネットワーク制御技術)の概要

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:124KB)

情報理工学研究科 情報・通信工学専攻の大木英司教授を中心とする研究チームとNTT、大阪大学の共同研究グループは、ネットワークの環境変化に応じて自律的に最適な経路を選択したり、リソースを最適に配分したりする、自由度が高くて安定な次世代ネットワーク(仮想ネットワーク)制御技術を開発しました。大規模な災害が発生することによってネットワークの負荷が急激に増大したり、一部の回線が切断されたとしても、状況の変化に応じた素早い復旧が可能です。

物理ネットワークと仮想ネットワーク

ネットワーク機器や通信機器などのハードウェアで構築されたネットワークは「物理ネットワーク」と呼ばれ、機器の性能によってネットワークの性能が制約されます。このため、柔軟性が高くありません。例えば回線容量やスイッチング容量は、機器の性能によって決まっており、回線の容量を拡大するには、機器を追加したり、ケーブルを追加したりする必要があります。

そこで物理ネットワークの上に、ソフトウェア技術によって論理的な複数のネットワークを構築します。このような論理的なネットワークを「仮想ネットワーク」と呼びます。仮想ネットワークはハードウェアの制約とは切り離されているので、ハードウェアをまったく変更せずにネットワークの構成や設定などを変更できます。きわめて柔軟で自由度の高いネットワークだと言えます。

最適化問題を素早く解く

仮想ネットワークではネットワーク機器(ルーターやスイッチなど)やケーブルなどのハードウェアがすべて、ソフトウェア技術によって仮想化されています。ここで問題になるのは、複数の仮想ネットワークに対し、物理ネットワークのリソース(資源)をどのように割り当てるかです。

資源配分を最適化することは、簡単ではありません。まともに計算すると答えが出るまでに時間がかかり過ぎ、ネットワークの環境変化に追いつけないのです。そこで共同研究グループのメンバーである大阪大学は、生体の状態のゆらぎをモデル化することで、最適に近い状態をきわめて短時間に実現する手法を開発しました。

仮想ネットワーク間の競合を防ぐ

また複数の仮想ネットワークが同時に稼働していると、必要とするリソース(資源)が常に変化します。ここで特定の仮想ネットワークが一時的に大量のデータを送信するためにリソースを占有しようとすると、別の仮想ネットワークとの間で競合が発生することがあります。最悪の場合にはネットワークシステムがダウンすることになりかねません。そこで共同研究グループのメンバーであるNTTは、特定の仮想ネットワークを隔離して競合の発生を防ぐ仕組みを開発しました。

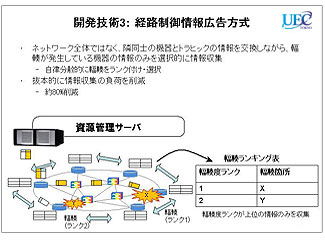

トラヒック情報を効率的に収集

- 従来のトラヒック情報収集技術

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:69KB)

上記のように仮想ネットワークを適切に運営するためには、物理ネットワークのリソース(資源)がどの程度使用されているかを、常に監視しておく必要があります。

従来、このためには資源管理サーバが回線のトラヒック情報を常に収集し、すべてのネットワーク機器にトラヒック情報(輻輳度)を報告していました。しかしこの方法だと、情報収集と情報伝達がネットワークに無視できない大きさの負荷を与えるという問題があります。また伝達するトラヒック情報の中には、重要度の低い情報が混じっているという問題もありました。

- 開発したトラヒック情報収集技術

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:85KB)

そこで大木教授を中心とする電通大の研究チームは、トラヒック情報の収集と伝達に要する負荷を劇的に改善する手法を開発しました。トラヒックが多くて混雑している箇所(輻輳箇所)を上位からランク付けしたテーブルを作成し、上位ランクのトラヒック情報だけを定期的に収集します。トラヒック情報を更新したときに輻輳度が下がって上位ランクのテーブルから抜けた回線は、テーブルから消去し、情報更新の対象から外します。テーブル(ランキング表)に掲載されている回線がすべて消去されたら、再びランキング表を作成します。

大木教授らが開発したこの技術「経路制御情報方式」を使うと、トラヒック情報の負荷を従来に比べて約80%も低減できることが確かめられました。

コンピュータネットワークの世界における仮想化はサーバから始まり、ストレージへと広がりました。そして最近では、ネットワークの仮想化が注目を浴びています。仮想ネットワークによる商用サービスは始まっていますが、まだ初期の段階です。使いやすい仮想ネットワークまでにはまだ距離があります。

大木教授らの研究チームとNTT、大阪大学の共同研究グループが開発した仮想ネットワーク制御技術は、きわめて柔軟で自由度が高く、安定な次世代ネットワークの実現に不可欠と言えます。

(取材・文:広報センター 福田 昭)