ユニーク&エキサイティング研究探訪

【No.28】 2013年8月 掲載

触覚の刺激によって面白く新鮮な体験を作り出す

スマートフォンやタブレットなどを積極的に活用

野嶋 琢也 准教授

情報システム学研究科 情報メディアシステム学専攻

情報システム学研究科 情報メディアシステム学専攻の野嶋琢也准教授を中心とする研究グループは、人間の五感の1つである触覚を刺激することで、ユーザーに面白くかつ新鮮な体験を提供する仕組みを研究しています。日本国内で普及しているスマートフォンやメディアタブレットなどの標準的なモバイル端末を使い、日常生活の中で触覚を提供することで情報を提示するというユニークな試みです。

皮膚感覚と固有受容感覚

ところで、触覚には主に2種類の感覚があります。1つは「皮膚感覚」あるいは「表在感覚」などと呼ばれる触覚です。指先などの皮膚が物体に触ったときに「つるつるしている」、「ざらざらしている」といった感覚を受けます。これが皮膚感覚です。

もう1つは、「固有受容感覚」あるいは「深部感覚」と呼ばれる触覚です。物体を持ったときに筋肉や関節などが感じる「重い」、「軽い」、「硬い」、「柔らかい」、「鋭い」といった感覚を指します。

触覚提示デバイスの普及を阻む問題

こういった様々な触覚を実際に提示するデバイスとなると、日常生活にはあまり普及していないのが現状です。スマートフォンや携帯電話端末、ゲームコントローラなどがユーザーに与える「振動」(着信の通知)以外には、これといった普及例が見当たりません。

その原因を考えると、アプリケーションの問題と、触覚を提示する手段の限界が浮かび上がってきます。アプリケーションでは、触覚が大きな付加価値になっていません。また触覚の提示手段では、触覚を提示する装置のコストが問題となります。

これらの課題を乗り越えつつ、面白く、楽しく、新鮮な体験をユーザーに提供する手段を野嶋准教授らの研究グループは考案しました。始めに、モバイル機器のアプリケーションに付加価値を付けることを試みました。次に、モバイル機器にセンサを付けることで、コスト増を抑えた形での触覚提示を提案しました。さらに、簡単なアクチュエータを考案してデザインの自由度が高い触覚提示装置を試作しました。

振動だけで「ぶらり旅」を楽しくする

- スマートフォンの振動で方位と距離を提示

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:154KB)

- 実験の結果

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:120KB)

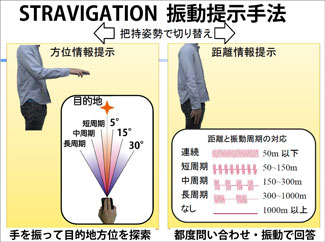

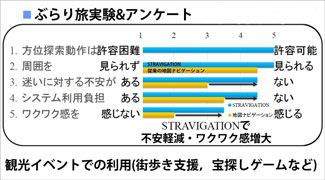

まず、アプリケーションの付加価値を高める試みについて説明します。振動の提示だけで楽しめるアプリケーションを提案し、市販のスマートフォンで実験を行いました。用途としては「観光」、それも経路を固定せずに歩く「ぶらり旅」を選びました。「ぶらり旅」では偶然の出会いや発見などの楽しみが期待できる一方で、道に迷うことの不安や地図を読み解くことの負荷などのデメリットがあります。

そこで「ぶらり旅」のデメリットを軽減するため、振動で目的地までをナビゲーションするアプリケーションを試作し、実験しました。スマートフォンが標準的に装備している振動機能によって方位と距離をユーザーに提示します。

スマートフォンには、目的地をあらかじめ入力しておきます。ユーザーがスマートフォンを水平に持つと、方位情報の提示機能が働きます。具体的には、スマートフォンの向きが目的地の方向に近づくと振動が発生し、目的地の方向に近いほど、振動の周期が短くなります。

目的地までの距離は、スマートフォンを軽く叩くことで得られます。距離が1km以上あると振動は発生しません。距離が300m~1kmのときは、周期の長い振動が発生します。距離が短くなると、振動の周期も短くなります。そして目的地までの距離が50m以下になると、連続して振動するようになります。

実際にこの「ぶらり旅」用スマートフォンを持ちながらユーザーに散策してもらったところ、従来の地図ナビゲーション(スマートフォンのアプリ)に比べると、道に迷う不安が少ない、探検のような雰囲気でよりワクワクしたといった感想を得ることができました。

映像で触覚を欺く

- スマートフォンに柔らかさを与える

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:77KB)

- 映像と実物体の対応(バネ係数)を実験で確認する

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:142KB)

- 実験の結果。「CG」とあるのが映像、「実」とあるのが実物体。「ダミー」とあるのは、映像とバネ係数が一致しない実物体で、実験の公正さを増すためにわざと混ぜている

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:207KB)

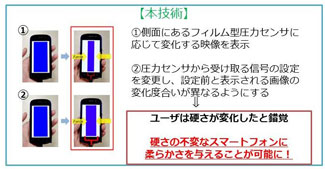

野嶋准教授らの研究グループは次の段階として、圧力センサと錯覚を利用した触覚提示を提案しました。圧力センサはスマートフォンの側面に取り付けます。スマートフォンを握ったときの力を感じる役目をします。

触覚の提示には、「視覚誘導性錯触覚」と呼ばれる、視覚情報によって錯覚としての触覚が発生する性質を利用します。これは例えば、物体が変形する映像を見せられながら物体を触っていると(物体そのものは見せない)、物体が変形しているように触覚で感じられるという現象です。映像によって触覚を欺いているとも言えます。

スマートフォンはディスプレイを装備しています。ディスプレイには長方形の図形を表示しておき、ユーザーがスマートフォンを握ると圧力センサが握力を検知して長方形の図形を細長くする。こうすると錯触覚によってスマートフォンが柔らかくなったように感じるだろうとの仮設を野嶋准教授らは立てました。

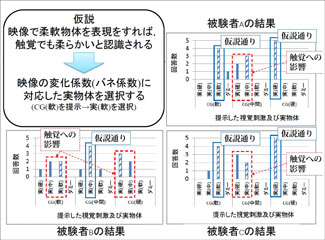

この仮設を確認するため、映像で表現した柔らかさに対応した実物体(バネによって柔らかさを調整した物体)を被験者に選んでもらう実験を行いました。実物体は、バネによって柔らかさ(バネ係数)を4段階に調節した、4種類の物体です。映像ではこの中で3種類の物体(バネ係数)を表現しました。実験の結果、映像のバネ係数と実物体のバネ係数の間で、ある程度の一致を見ることができました。ただし、制御性や安定性などには課題が残りました。

細長いアクチュエータのアレイで触覚を提示

- 細長い毛のようなアクチュエータを数多く設け、毛を曲げることで触覚を提示するデバイス

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:124KB)

- メディアタブレット上に並べたアクチュエータによってシリコーンの細長い柱を曲げてみせたところ

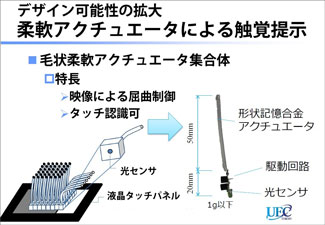

最後に、現在進行中の実験をご紹介します。細長い毛のようなアクチュエータを数多く設け、毛を曲げることで触覚を提示する試みです。

シリコーンの細長い柱に針金状の形状記憶合金を通し、駆動回路によって形状記憶合金を加熱して曲げます。駆動回路は光センサと接続されており、光センサの入力によって曲がり方(屈曲量)が変化します。

薄型ディスプレイ上にこのアクチュエータを並べると、ディスプレイに表示した映像によってシリコーンの曲げを制御できます。実際に市販のメディアタブレットを使い、アクチュエータを並べて毛の集合体を曲げられることを確かめています。

今後は、じゅうたんの毛のように屈曲するシートを構築することで、任意の形状を表現したり、またタッチパネルと連動することでタッチ認識機能を追加することなどが考えられています。面白く新鮮な体験を提供する研究は、まだまだ大きく広がりそうです。

(取材・文:広報センター 福田 昭)