ユニーク&エキサイティング研究探訪

【No.30】 2013年11月 掲載

ウェブの地図が地域の活性化と防災・減災を両立させる

地理情報システム(GIS)とソーシャルメディアを融合

山本 佳世子 准教授

情報システム学研究科 社会知能情報学専攻

本学情報システム学研究科社会知能情報学専攻の山本佳世子准教授を中心とする研究グループは、地理情報システム(GIS;:Geographic Information Systems)とソーシャルメディアを組み合わせることで、地域の活性化や防災・減災計画などに役立てる研究を数多く実施しています。

GIS(地理情報システム)とは何か

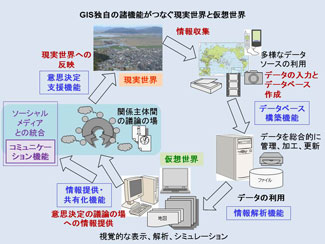

- GISの機能と社会との関わり

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:121KB)

GIS(地理情報システム)とは、地球上の位置と空間に関する情報を備えたデータを管理し、加工することで、各種の情報を備えた地図を作成したり、情報の分析などを実施するシステムです。位置と空間に関する情報には例えば、道路データ、航空写真データ、鉄道データ、上下水道管データ、防災施設データ、医療機関データ、河川データ、植生データ、人口密度データなど、非常に広い範囲のデータがあります。

ここで重要なのは、個々の空間データ群が1枚の平面的な地図の層(レイヤ)として表現されることです。様々な地図の層(レイヤ)を重ね合わせることで、視覚的に理解しやすい状態で表示したり、関連付けされたカラフルな地図を作成したり、分析して意思決定や判断などの参考にしたりできます。

地図(位置)に関連付けられる情報であれば、基本的には何でもデジタル化してGISに取り込めます。このため、GISの用途は非常に幅広いものになります。すでに社会インフラの管理、土地の開発事業、土地の再開発事業、エリアマーケティング、環境対策の立案、防災計画の策定、交通網計画の策定などにGISが使われています。

ソーシャルメディアとGISを融合させたWeb-GIS

ところで、最近ではソーシャルメディアが個人に幅広く普及しています。スマートフォンのアプリやパソコンのウェブブラウザなどを通じ、個人が情報をソーシャルメディアに投稿することで、多種多様な情報を共有できるようになりました。先進国の若年層ではその大半が、フェイスブック(facebook)、ツイッター(twitter)、ライン(LINE)といったソーシャルネットワークを使いこなしています。

こういったソーシャルメディアとGISを組み合わせることで、インターネットに接続する環境があれば、誰でもGISを利用できるようになります。山本佳世子准教授の研究室では、ウェブブラウザとGISを組み合わせた環境(「Web-GIS」と呼びます)を構築することで、ソーシャルメディアとGISが融合した住民参加型の情報共有システムを開発し、様々な実験を試みています。

Web-GISに地域の安全情報を蓄積して共有

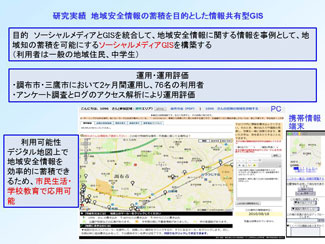

- 「地域安全情報の蓄積を目的とした情報共有型GISの運用評価」の概要

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:121KB)

ここからは山本研究室における、ソーシャルメディアとGISを融合させたWeb-GISの開発例をご紹介します。

まず、「地域安全情報の蓄積を目的とした情報共有型GISの運用評価」があります。Web-GISを通じて地域住民に安全に関わる情報を投稿してもらい、情報を蓄積することで、地図とともに安全に関する情報を可視化するとともに、共有できるようにしました。東京都調布市(電気通信大学の所在地)と東京都三鷹市の住民に参加してもらう運用実験を2カ月間実施し、76名に参加・利用していただきました。

ウェブブラウザには地図とマーカーが表示されており、マーカーをクリックすると、安全に関する情報を閲覧できます。例えば「この付近は街灯が少ない」、「この付近では道路が一部狭くなっている」といった情報が得られます。これらの情報は元々は住民の一部だけが持っていたものであり、Web-GISを通じて広く共有できるようになりました。

Web-GISを通じて地域住民間の交流を活発に

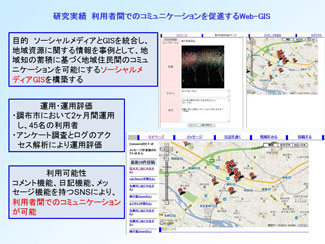

- 「利用者間でのコミュニケーションを促進するWeb-GIS」の概要

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:121KB)

それから、「利用者間でのコミュニケーションを促進するWeb-GIS」の運用評価があります。Web-GISを通じて地域住民に講習会やお楽しみ会、相談会、飲食店、イベントなどの情報を投稿してもらい、情報を蓄積するとともに、コメント機能やメッセージ機能などを通じて住民同士のコミュニケーションを促す試みです。東京都調布市の住民に参加してもらう運用実験を2ヶ月間実施し、45名の利用者を得ました。

実際に住民が1カ所に集まって情報を交換することは簡単ではありません。そこでこのシステムでは、ウェブを通じて住民に対し、仮想的に情報交換と情報共有の機会を提供します。ウェブブラウザに表示した地図とマーカーが、情報の在り処を示しています。マーカーをクリックし、情報を閲覧することで、コメントを返したり、情報提供者に対してメッセージを送信したりすることで、コミュニケーションが可能であることを確かめました。

平常時と災害時で内容を切り換えるWeb-GIS

- 「地域間の情報交流を目的としたソーシャルメディアGIS」の概要

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:121KB)

さらに、「地域間の情報交流を目的としたソーシャルメディアGIS」の運用評価があります。異なる地域間で住民がソーシャルメディア(twitter)を通じて各地域の情報をWeb-GISに投稿し、蓄積することで異なる地域の住民同士が情報を共有します。山梨県の東部地域と東京都の調布市を結びつけるGISを構築し、2カ月間運用しました。45名の利用者を得ています。

異なる地域間の情報交流にWeb-GISを活用することで、平常時は通常の情報交換に利用しつつ、災害時は被災地域の復興・復旧を支援する情報交換の場にすることができます。ここで重要なのは、地域住民が日常的にWeb-GISを利用していることです。普段から使いなれているツールであり、災害専用ではありません。災害時では利用目的が変わるだけです。使い方に戸惑うことなく、復旧・復興支援に有用と思われる情報を円滑に投稿し、蓄積し、交流し、共有することが期待されます。

さらに現在、11月30日までの期間で、ソーシャルメディアとGISを組み合わせて減災を目的とした地域特化型のWeb-GIS(http://www.si.is.uec.ac.jp/yamamotohp/?p=109)を実験的に運用中です。このWeb-GISでは地図に帰宅困難者を支援する「帰宅支援ステーション」や「給水地点」、それから医療機関などがマッピングされています。地域住民はパソコンとスマートフォンの両方から地図を閲覧したり、危険情報や安全情報などを読んだりできます。投稿する情報は、システムが自動的に危険情報と安全情報に振り分けてくれます。対象地域は東京都調布市です。

地図といえば、数十年前は紙に印刷された地図しかありませんでした。道路地図や土地利用図などの各種の地図帳を、目的に応じて購入し、異なる地図帳を突き合わせてあれこれと考えていました。地図の突き合わせは非常に手間がかかる作業でした。

現在は、スマートフォンやメディアタブレット、パソコンなどで、デジタル化された数種類の地図を重ね合わせて見ることが当たり前になっています。Web-GISは、個人に埋もれていた情報を地図の位置情報に関連付けて可視化したり、加工・分析することで、意思決定や判断などを支援します。今後の展開がさらに期待できる研究です。

(取材・文:広報センター 福田 昭)