ユニーク&エキサイティング研究探訪

【No.31】 2013年12月 掲載

巨大な質量の星が誕生するシナリオを解き明かす

世界最高性能の電波望遠鏡で星の赤ちゃんを観測

酒井 剛 助教

情報理工学研究科 情報通信工学専攻

情報理工学研究科 情報通信工学専攻の酒井剛助教を中心とする国際共同研究チームは、世界最高性能の分解能を備える電波望遠鏡を使って、生まれたばかりの若い星を発見し、それがこれまで見つかっていた若い星とは異なる性質を持つ証拠を得ることに成功しました。星が誕生する過程が多様であることを示す、重要な証拠を得たことになります。宇宙で星が形成される仕組みを解き明かす手がかりとなる、研究成果です。

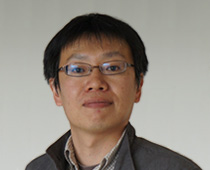

太陽系の一生

- 小質量星と大質量星の進化の違い

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:61KB)

夜空に輝く星々は絶えず生まれ、そして滅しています。その星々が誕生し、育ち、老化し、一生を終える過程は、質量の大きな星「大質量星」と質量の小さな星「小質量星」ではかなり異なることが分かっています。「大質量星」と「小質量星」の境界はおおよそ、太陽の8倍くらいの質量だとされています。つまり、私達が暮らす地球を含めた太陽系は「小質量星」なのです。(太陽質量の約3~8倍を中質量星ともいうのですが、ややこしくなりそうなので、このままでもよいと思います)

これまで、太陽を含めた小質量星が形成される過程は、比較的良く調べられてきました。小質量星の始まりは、宇宙空間に漂う分子ガスや塵などが集まった空間です。この薄い雲のような状態を「分子雲」と呼びます。やがて分子雲の中で重力によって分子ガスや塵などが集まり、密度の高い部分ができます。この状態を「分子雲コア」と呼びます。分子雲コアでは、密度が高い部分の重力が大きくなりますので、周囲の分子ガスや塵などを集めてどんどん高密度になり、さらに重力を大きくし、さらに高密度になることを繰り返します。

そして星の原型となる「原始星(げんしせい)」と呼ぶ状態になり、核融合反応によって光(目に見える光)を発するようになります。それから惑星系が形成され、私達の太陽系のような安定した状態に移ります。この状態を「主系列星」と呼んでいます。主系列星の状態は、数十億年も続きます。核融合の燃料である水素を使い果たすと、小質量星は膨れて「赤色巨星」となります。それから分子ガスを大量に放出して「白色矮星」へと変化します。原始星から白色矮星になるまでの時間は、およそ100億年とされています。

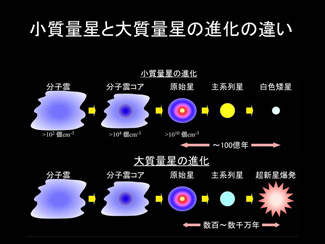

大質量星の終わりと始まり

- 大質量星の形成過程が明らかになっていない理由(1)

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:76KB)

太陽のような小質量星が形成される領域の1つは、太陽系からおよそ450光年と、広い宇宙の中では非常に近いところに存在していました。このため観測が過去に盛んになされ、星が誕生する様相の研究が進みました。小質量星が誕生するシナリオはかなり解明が進んでおり、例えば原始星が形成される過程の数学的なモデル(数式)が、1977年には確立しています。

しかし大質量星が形成される領域は、最も近い領域でも太陽系からおよそ1500光年、典型的には1万光年の距離があります。このため、天体観測の分解能が十分ではなく、解明があまり進んでいませんでした。例えば大質量星では、星が大きな質量を獲得するメカニズムが分かっていません。小質量星を説明する数式では、大きな質量の獲得を説明できないのです。違ったメカニズムが働いていることは推測できますが、具体的なシナリオは描けていませんでした。

また大質量星の一生は、小質量星とはかなり違います。まず、寿命が短いのです。小質量星の1000分の1しかありません。数百万年~数千万年とされています。そして終わり方がまったく異なります。主系列星の後は、大きな質量による重力収縮の反動で「超新星爆発」と呼ばれる大爆発を起こします。

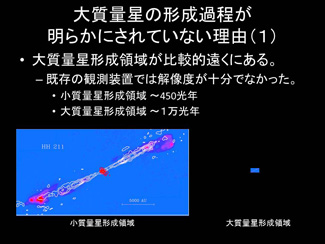

天体が発する電磁波を観測

- 大質量星の形成過程が明らかになっていない理由(2)

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:87KB)

- 長野県の野辺山にある国立天文台の45メートル(45m)電波望遠鏡。提供:国立天文台

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:77KB)

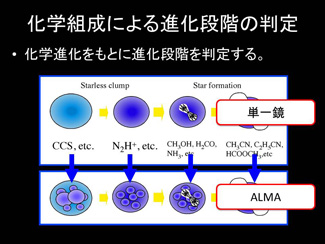

- 化学組成の違いによる進化段階の判定。「単一鏡」とあるのは、野辺山などの電波望遠鏡で観測した結果を基に推定した内部構造。「ALMA」とあるのは、アルマ望遠鏡で観測することが期待される内部構造

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:85KB)

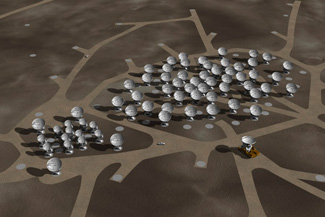

- アルマ望遠鏡のアンテナ群(完成予想図)。世界最高性能の分解能を備える。提供:国立天文台

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:117KB)

大質量星も小質量星と同様に、分子雲から分子雲コア、原始星へと進化することが分かっています。ところが分子雲コアから原始星へと変化する、初期の状態が詳しくは明らかになっていませんでした。

分子雲コアから原始星へと変化する状態では、核融合反応は起こっておらず、人間の眼に見える光(可視光)は発していません。この状態で天体が発しているのは、可視光よりもずっと波長の長い、サブミリ波やミリ波と呼ばれる電磁波(光も電磁波)です。これらの電磁波をなるべく高い空間分解能で観測する電波望遠鏡が必要とされます。

酒井助教らの共同研究チームは始めに、長野県の野辺山にある45メートル(45m)電波望遠鏡(国立天文台)と南米のチリ共和国にあるアステ電波望遠鏡(国立天文台)などを使い、分子雲コアから原始星までの状態にある55個の天体を観測しました。観測の対象は「赤外線暗黒星雲(IRDC:Infra-Red Dark Cloud)」と呼ばれる天体です。赤外線暗黒星雲は赤外線を発していないので、赤外線望遠鏡で観測すると黒く見えます。また可視光も発していません。そしてサブミリ波やミリ波などの、赤外線よりも波長が長い電磁波を発しています。

原始星はある程度進化すると、赤外線を発するようになります。これに対し、分子雲や分子雲コア、原始星の始まりの段階では、赤外線は発せず、サブミリ波やミリ波などを発しています。すなわち赤外線暗黒星雲では、天体が原始星の始まり、あるいは、それ以前の段階にあると言えます。

サブミリ波とミリ波を受信できる電波望遠鏡の観測によって、赤外線暗黒星雲を構成する分子や原子などの組成が分かります。この化学組成の違いにより、分子雲コアから原始星への進化の段階を、より詳しく判定できます。

酒井助教らの共同研究チーム赤色暗黒星雲を野辺山などの電波望遠鏡で観測することで、星々が誕生する様子を、ある程度は把握しました。ただし、把握できているのは天体全体の平均的な様相で、内部の構造を詳しく把握するためには、さらに高い分解能でサブミリ波とミリ波を受信できる電波望遠鏡が必要となります。

そこで酒井助教らの共同研究チームは、南米のチリ共和国北部にある巨大な電波望遠鏡「アルマ望遠鏡(正式な名称は「アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(ALMA:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)」で赤色暗黒星雲の観測を試みました。アルマ望遠鏡は66台のパラボラアンテナによる受信器で構成されており、直径が18キロメートル(km)もの巨大な電波望遠鏡に匹敵する分解能を備えます。もう少し具体的に説明しますと、野辺山の45m電波望遠鏡の最高分解能は角度にして0.004度です。これに対してアルマ望遠鏡の最高分解能は角度にして0.000001度(約0.01秒角)に達します。

これまで見つかっていた小質量星とは様相が大きく異なる原始星を発見

- アルマ望遠鏡で観測した赤外線暗黒星雲の原始星とその周囲の様子(想像図)。提供:国立天文台

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:67KB)

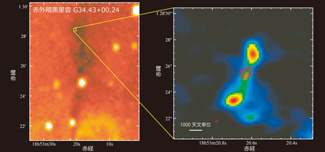

- アルマ望遠鏡で観測した原始星の画像。赤色の等高線がホットコアの部分。ホットコアの上下に伸びる楕円の領域が分子流。想像図は、この画像などを元にして描かれた

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:69KB)

酒井助教らの共同研究チームは、赤外線暗黒星雲の1つをアルマ望遠鏡で観測し、これまで見つかっていた小質量星とは違う状態にある構造を備えた原始星を観測することに成功しました。この原始星は「ホットコア」と呼ばれる円盤のような温かい領域(厳密には分子雲よりも温度が高い領域)を備えており、ホットコアから円盤と垂直な方向に分子流が吹き出していました。ホットコアの中心には、小さな原始星が存在しているとされています。

アルマ望遠鏡による測定から、分子流が出現したのは現在から約740年ほど前であることが分かりました。これは星の一生から考えると非常に若い状態で「星の赤ちゃん」とも呼べます。

これまで見つかっていた小質量星と違っていたのは、ホットコアの大きさです。太陽と同じくらいの質量を備える原始星で過去に見つかっていたホットコアの大きさは数十天文単位(1天文単位は太陽と地球の間の平均距離で、約1億5,000万キロメートル)でした。ところが、このたび観測した原始星のホットコアは、800×300天文単位という過去に類を見なかった巨大な広がりを持っていました。

巨大なホットコアが存在する理由は、いくつか推定されています。何らかの原因によって普通の原始星よりもはるかに大量のガスが原始星(ホットコアの中心部)に降り積もっている可能性があります。また、ホットコアの内部に存在している原始星が複数個あり、そのためにホットコアの領域が大きく広がっている可能性もあります。現在のところはホットコアの内部を観測できていません。今後、さらに高い分解能で観測を実施することで、不明な点を解明することが期待されます。

(取材・文:広報センター 福田 昭)