ユニーク&エキサイティング研究探訪

【No.32】 2013年12月 掲載

スマートフォン用アプリで、いつでもどこでも野鳥との触れ合いを楽しむ

野鳥図鑑アプリ「さえずりナビ」がソーシャルメディアに

笠井 裕之 准教授

情報システム学研究科 情報ネットワークシステム学専攻

情報システム学研究科 情報ネットワークシステム学専攻の笠井裕之准教授は、野鳥の観察を支援するスマートフォン用アプリ「さえずりナビ」を開発しました。「さえずりナビ」は野鳥の生息場所や鳴く季節、鳴き声のオーディオデータ、写真画像などを収録したマルチメディアのインターネットサービスです。このほど、野鳥観察の投稿機能を備えたバージョン2.00をリリースしました。

野鳥観察(バードウォッチング)の必須アイテムとは

野鳥の観察(バードウォッチング)を趣味とする人は、少なくありません。野鳥観察では日本最大の団体とされる公益財団法人「日本野鳥の会」は、2013年4月1日の時点で3万3,757名の会員を擁しています。会員以外にも野鳥の観察を趣味としている人はいらっしゃいますし、休日に散策しながら野山や水辺などの野鳥を眺めるといった行動をとられる方まで含めれば、日本には数万人~数十万人の愛好者が存在すると考えてもよいでしょう。

本格的なバードウォッチングに必須の携行物(アイテム)と言えば、まずは双眼鏡や望遠鏡、カメラ(高倍率の望遠レンズ付き)などです。野鳥の鳴き声を録音するレコーダーを持参するバードウォッチャーも少なくありません。

こういった観察や記録などの道具のほかに不可欠なのが、野鳥の種類を調べるための図鑑(野鳥図鑑)です。バードウォッチングに携行する野鳥図鑑はポケット判と呼ばれる小型の本で、野鳥の写真やイラストなどとともに、生息地、体の大きさや色、鳴き声などの特徴が記されています。

野鳥の鳴き声を聞けるマルチメディア図鑑

野鳥図鑑は手軽で便利なのですが、バードウォッチングを楽しむためのアイテムとして考えると、物足りないところがあります。その1つが鳴き声です。野鳥の鳴き声は鳥の種類を判別するときに大きな手がかりとなりますし、鳴き声そのものが楽しみの1つといえます。例えば「ウグイス」の鳴き声は、文字では「ホーホケキョ」としばしば記述されますが、実際の鳴き声ではありません。ウグイスの鳴き声を聞いたことが無い人にとって「ホーホケキョ」の文字から本当の鳴き声を想像することは、簡単ではないでしょう。

「さえずりナビ」の凄いところは、野鳥の鳴き声が実際に聞けることです。野鳥の名称や画像、生息地といった野鳥図鑑と類似の情報は、もちろん収録されています。加えて鳴き声を聞けることで、バードウォッチングを趣味とする人だけでなく、野鳥に少しでも関心を持たれる方でしたら、楽しむことのできるサービスなっています。

野鳥を観察した場所を投稿する

この10月(2013年10月)にリリースした改良版(バージョン2.00)では、デザインを親しみやすいものに変更するとともに、投稿機能を実装しました。ユーザーが、野鳥を観察した場所と野鳥の種類をコメント付きで投稿する機能です。アプリの地図上に、コメントを付けた場所が投稿日とともにマークされます。

「さえずりレポ」と呼ぶこの投稿機能を追加したことで、野鳥の生息地に関する情報が蓄積され、共有されていくことになります。

「さえずりナビ」を使ってみる

- アプリ「さえずりナビ」のトップ画面。iPhone5の例(以下すべて同じ)

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:125KB)

それでは「さえずりナビ」を実際に使ってみましょう。現在はiOS版(iPhoneとiPad)のアプリと、スマートフォン用ウエブブラウザが無償で提供されています。以下の説明はiOSのスマートフォン「iPhone5」にインストールしたアプリ「さえずりナビ バージョン2.00」を例にしています。

アプリ「さえずりナビ」を開くとまず、地図とメニューを備えたトップ画面が表示されます。このトップ画面は野鳥の検索画面「さえずり検索」のトップ画面を兼ねています。「さえずり検索」では、住所を入力して検索する機能と、野鳥の名前を入力して検索する機能があります。

住所を入力して検索する機能では、iPhone5のGPS機能と連動して現在地から検索する機能も備えています。ここではこの現在地検索機能を使ってみます。12月に水面で見ることのできる野鳥を検索したこところ、12種類の野鳥がヒットしました。

- 現在地検索機能。現在地付近で過去に投稿された野鳥を種類別に一覧

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:118KB)

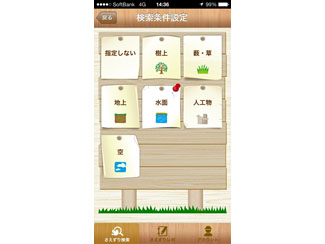

- 検索条件の設定画面。時期や環境、鳴き声の場所や時間、鳴き声のタイプなどから条件を設定可能

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:99KB)

- 条件設定の例。ここでは水面を指定している(赤いピン)

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:87KB)

- 検索の結果。12種類の野鳥が一覧表示された。当然ながら水鳥ばかりである

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:96KB)

検索結果に表示された野鳥を矢印ボタン「>」を押して選択すると、選択した野鳥の情報表示画面が現れます。ここで野鳥の写真を見たり、鳴き声を実際に聴いたりできます。

- 「ユリカモメ」を選択した後の画面。まず写真画像とともに英名と学名が現れる。右にスクロールすると別の写真画像を閲覧できる。下にスクロールすると鳴き声、解説テキスト、生息地などの情報が出てくる

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:85KB)

- 鳴き声の情報を表示したところ。鳴き声の種類、質、高さなどの情報がある。左下にある再生マークを押すと、鳴き声が聴ける

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:103KB)

- 種名検索機能で「し」を入力して検索した結果。224種がヒットした。1画面に15種の野鳥名が表示される

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:124KB)

野鳥の名前を入力して検索する機能では、「し」を入力して検索してみました。名前に「し」を含む「ヨシゴイ」や「オオワシ」、「サシバ」、「カンムリワシ」などの224種の野鳥がヒットしました。ここからは地図からの検索と同様に、ユーザーが野鳥名を選ぶと情報表示画面に移ります。

投稿機能「さえずりレポ」を見る

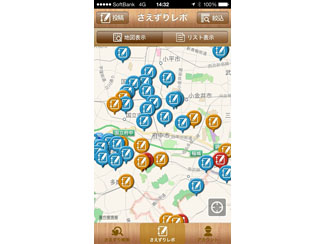

続いて投稿機能「さえずりレポ」を利用してみましょう。画面下端部にあるメニューから「さえずりレポ」を選択します。すると地図が表示されますので、好みの位置に合わせます。地図中で野鳥観察の投稿があった場所は、最新の投稿日を元に色分けしたマーカーが表示されます。赤色のマーカーが新しい投稿、黄色のマーカーがやや古い投稿、青色のマーカーがさらに古い投稿を意味します。

マーカーを選択すると、投稿件数と最新の投稿日、ボタンがポップアップ表示されます。ボタン(鉛筆マーク)を押すと、野鳥の種類別に投稿の概要が一覧表示されます。一覧表示の順番は、時系列順(新しい投稿が上に来る)です。ここで野鳥(あるいは投稿)を選択すると、野鳥を観察した場所のおおよその住所がテキストと地図で表示されます。また投稿者のコメントも閲覧できます。

また野鳥の観察情報を投稿するときは、「さえずりレポ」のトップ画面から左上の「投稿」ボタンを押し、必要事項を入力していきます。

- 「さえずりレポ」のトップ画面。地図とともに、投稿があった場所(野鳥を観察した場所)がマーカーで表示される。なおプライバシーの保護を考慮し、「さえずりレポ」では地図の拡大操作は一定の水準までに制限されている

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:124KB)

- マーカーを選択した後の画面。投稿件数と最新の投稿日、ボタン(右端の鉛筆マーク)がポップアップ表示される

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:108KB)

- マーカーのボタンを押した後の画面。野鳥の種類別に投稿の概要が一覧表示される

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:102KB)

- 一覧表示から最も上にある「ジョウビタキ」を選択した後の画面。野鳥の鳴き声を聞いた場所のおおよその住所がテキストと地図(赤いピン)で表示される。各項目の右にある「>」ボタンを押すと、さらに詳細を閲覧できる

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:94KB)

NPO法人「バードリサーチ」の豊富なデータを活用

ところで「さえずりナビ」が所蔵している膨大なデータは、鳥類の保護を目的とした調査研究のNPO法人「バードリサーチ」が提供したものです。より正確には「バードリサーチ」が所有するデータを有効活用する目的で、笠井准教授に「さえずりナビ」の開発をお願いしたことが、始まりです。

「さえずりナビ」のバージョン2.00では、投稿機能を実装するときに、過去の野鳥観察記録を投稿データとして格納しています。この野鳥観察記録も、「バードリサーチ」が所蔵していたデータです。

バードウォッチングの裾野を広げる

スマートフォンとインターネットの特徴を活用した「さえずりナビ」は、いつでもどこでも野鳥に関する情報を調べ、野鳥の観察結果を投稿し、共有することができます。毎日、沢山の観察記録が投稿されています。野鳥観察を趣味とする方にとっての強力なガイドであるだけでなく、野鳥に関心を持ったすべての人にとって楽しいサービスです。野鳥に対する関心を高めるとともに、バードウォッチングの裾野を拡大するサービスだと言えます。

そんな素晴らしいサービスを提供している笠井研究室の悩みは、システム・アプリ開発コストとサービス運用コストです。これらのコストは笠井准教授のポケットマネーで主に賄われています。このサービスで大きな利益を出したり、お金儲けをしたりする気はありません。しかしバージョンアップをするには、当然ながらお金がかかります。社会的貢献度の高い開発成果であるだけに、各方面からの支援を期待したいところです。

(取材・文:広報センター 福田 昭)