ユニーク&エキサイティング研究探訪

【No.33】 2014年2月掲載

旅行写真のアルバムを10倍楽しくする

スライドショー作成ソフトウェア

ソフトウェアを通して

「場所をテーマにしたストーリー作成」の本質に迫る

藤田 秀之 助教

情報システム学研究科 情報システム基盤学専攻

本学情報システム学研究科 情報システム基盤学専攻の藤田秀之助教は、デジタルカメラで撮影した写真に撮影位置および撮影方向の情報を付加してデジタル地図上で表示するとともに、それらの写真を、写真から写真に移動するようにアニメーションさせながら、スライドショー形式で見せるソフトウェア「PhotoField」を開発し、国土交通省国土地理院のデジタル地図関連ソフトウェア表彰制度「電子国土賞」を受賞しました。

電子国土賞とは何か

国土地理院の表彰制度「電子国土賞」について少し説明します。国土地理院の地図というと、登山に使う等高線の入った紙の地図を思い浮かべる方が多いかもしれません。実は、Google Maps(地図データは株式会社ゼンリンが提供)を始め、ある程度の広い範囲を扱う国内の地図の多くは、国土地理院が整備した地図を下図に用いて作成されています。国土地理院は現在、さまざまな分野で空間データが活用される社会を念頭に、紙地図に加え、デジタル地図データや地理空間データなどを提供することで、行政機関や地図会社に留まらないユーザの拡大に力を入れています。

- (新しいウィンドウが開きます)国土地理院によるデジタル地図のウェブサイト:電子国土ポータル

「電子国土賞」は、その国土地理院が2012年度に創設した表彰制度です。国土地理院が提供する地理空間データを活用したソフトウェアとコンテンツを対象にした表彰制度で、藤田秀之助教が開発したソフトウェア「PhotoField」は、「電子国土賞2013」のPC部門を受賞しました。

- (新しいウィンドウが開きます)PhotoFieldウェブサイト

PhotoFieldでスライドショーを作ってみる

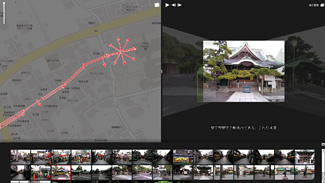

- 「PhotoField」で作成したスライドショーの例。東京都葛飾区柴又の柴又駅から帝釈天までの参道を散策したときのアルバム。写真の間の移動が円滑になるよう、アニメーションを取り入れている。

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:124KB)

それでは、藤田助教が開発したソフトウェア「PhotoField」の概要をご説明しましょう。ソフトウェアは、コンテンツを作成するための「エディター」と、コンテンツをウェブに公開するための「ビューワー」で構成されています。

「エディター」を起動すると、地図が表示されます。まず写真のリストを読み込みます。続いてリストから写真を1枚ずつ選択し、地図上に矢印を描いてマッピングしていきます。ここで重要なのは、点ではなく、矢印としてマッピングすることです。矢印の起点で撮影者の位置、矢印の終点で撮影対象の位置を示します。また写真ごとにコメント(キャプション)をテキストで付けられます。必要に応じて写真の順番を並び替えてスライドショーを完成させます。作成したスライドショーを再生すると、写真から写真へと移動するようにアニメーションしながら進行します。同時に、地図上の矢印も移動していきます。

撮影対象の位置と撮影者の位置に関する問題

カメラを内蔵するスマートフォンが普及してきたことで、誰でも撮影した写真を手軽にインターネットを通じて写真共有サイトにアップロードできるようになりました。いくつかの写真共有サイトでは、位置情報を持つ写真をデジタル地図にマッピングして表示します。その写真を誰もがインターネット経由で閲覧できます。

写真の位置座標は、スマートフォンで撮影する場合、撮影時にGPS等で測位(位置測定)して自動的に付けることができます。GPS等を使わない場合、ユーザがデジタル地図上をクリックして手動で位置座標を付けたり、あるいは、場所名(例えば「東京タワー」)を入力すると位置座標を返すジオコーディングサービスを利用することで、写真にタグ(キーワード)として入力された場所名から位置座標を付けることもできます。

藤田助教は、大規模な写真共有サイト(Panoramio)にユーザがアップロードした写真の位置を、撮影対象ごとに調査しました。その結果、多くの写真は、地図上の1カ所ではなく、2カ所以上の領域にマッピングされていることが分かりました。さらに興味深いことには、ほぼ同じ撮影場所から同じ景観を撮影した写真であっても、地図上では2カ所にマッピングされていたのです。

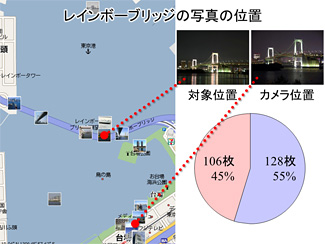

- レインボーブリッジの写真がマッピングされた位置

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:127KB)

その2カ所とは、撮影した対象物の存在する位置、それから、撮影者の位置(カメラの位置)でした。例えば、東京湾のレインボーブリッジをお台場から撮影した、ほぼ同様の写真数百枚を調べたところ、対象物であるレインボーブリッジにマッピングされていた写真と、撮影者のいたお台場の岸壁にマッピングされていた画像は、約半数ずつとなっていました。他のさまざまな対象物も同様の傾向でした。

撮影者の位置にマッピングされている写真の多くは、GPS等で自動的に位置情報を付けられた写真です。撮影時にGPS等で得られる位置はカメラの位置だからです。撮影対象の位置にマッピングされている写真の多くは、GPS等を利用せず、ユーザが地図上で位置を指定して手動でマッピングした写真です。レインボーブリッジの写真は、レインボーブリッジの位置に置きたくなるのが自然と考えられます。

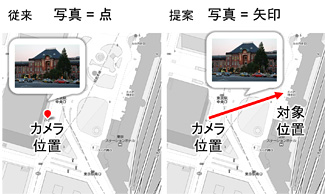

- 丸の内ビルと東京駅舎の写真の位置関係

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:155KB)

撮影場所と撮影対象の距離がかなり短くても、同様のことは起こります。例えば東京駅丸の内口の付近にある丸の内ビルと東京駅舎の関係です。GPSにより得られたカメラの位置にマッピングすると、丸の内ビルの写真が東京駅丸の内口に、東京駅舎の写真が丸ビルに置かれてしまいます。カメラの位置に点として写真をマッピングすることが主流である現在、すべての写真共有サイトはこのような状況になっています。

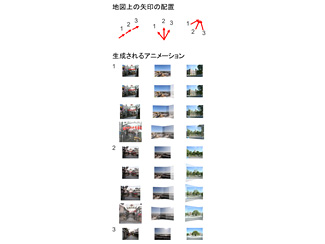

藤田助教はこのようなユーザの認識とのズレを防ぐため、これまでのように「点」に写真を紐付けするのではなく、カメラから対象物に向かう「矢印」をアイコンとして写真と紐付けすることを考案しました。矢印アイコンの導入により、撮影対象物とカメラの位置関係の混乱は、避けられます。加えて、写真どうしの位置関係がより明確になり、例えば「ある写真を横から見た写真」、「ある位置から周囲を見渡す写真群」といった検索が可能になります。さらに、矢印が持つ位置・方向情報を利用して、例えばGoogleストリートビューのような、写真から写真に移動するような3次元のアニメーションを、自動的に生成することができました。

- 矢印による写真のマッピング

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:131KB)

- 矢印どうしの空間関係を利用して自動生成されるアニメーション

- (新しいウィンドウが開きます)拡大画像(jpeg:294KB)

写真の並びがもたらす物語の作成を支援

藤田助教はさらに、地図と矢印で結び付けられた写真をスライドショーにすることで、作り手の伝えたいことを、旅行記や登山の写真記録、写真による体験記や試乗記などのストーリーとして表現できるソフトウェアを開発しました。それが「PhotoField」です。

例えば旅行アルバムの場合、閲覧者がすべての写真を自由に検索して見られるアルバム形式と、ブログやスライドショーのように、コンテンツの作り手が決めた順番どおりに写真を見せながら進行するストーリー形式とを比べてみましょう。明らかに後者の方が、作り手が伝えたい内容、例えばどんなエピソードがあって、どこが面白かったのかを、作り手の意図どおりに伝えやすくなります。

「PhotoField」を使うことで、写真の順番と地図上の位置(矢印アイコン)を決め、テキストを加えてスライドショーを作ることができます。作成したファイルをウェブに公開すれば、誰でも、撮影者の作成したストーリーをスライドショー形式で読めるのです。

写真の順序が空間的な流れに依存

すでに「PhotoField」は無償で公開されており、数多くのスライドショーが作成されています。美術館や博物館での展示にも利用されました。旅行記録や観光案内などのスライドショーを分析した結果、写真の並びは、実際に撮影された時刻の流れとは一致しない場合がかなりあることが明らかになってきました。例えば、撮影時間の流れを逆転させるのは、空間的な流れを優先させた場合でした。撮影者が周囲を見渡したり、対象物を見回したりといった写真では、空間的な配列が優先されます。

実は、このような、時間や空間(そして対象や意味)といった要素に着目して、旅行記録や観光案内など「場所についてのストーリー」をスムーズに伝えるためのモデルを探ることが、研究としての大きな目的です。このモデルを利用することで「PhotoField」の編集機能を強化しました。位置と方向を利用して写真をクラスタとしてまとめることで、写真の並べ替えを部分的に自動化するという試みです。この手法により、手動で作成された並びの7割を自動的に再現できました。今後の発展がさらに期待できそうです。

(取材・文:広報センター 福田 昭)